Am 9. August feiert die Welt den Internationalen Tag der indigenen Völker. Der Tag ruft weltweit dazu auf, sich für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und den Schutz indigener Gemeinschaften einzusetzen. In diesem Beitrag betrachten wir die Rolle der indigenen Gemeinschaften im Naturschutz und was die «moderne» Welt von ihren Perspektiven lernen kann.

Gerade in tropischen Regenwäldern wird deutlich, wie entscheidend die Rolle indigener Völker für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist. Sie schützen nicht nur die Wälder – sie bewahren ganze Ökosysteme, die weit über den Wald hinaus wirken. Und wo indigene Gemeinschaften ihre Gebiete selbst verwalten können, sind die Wälder gesünder, die Artenvielfalt reicher und die Zerstörung der Natur verlangsamt.

Doch indigene Völker sind weit mehr als Hüter der Natur. Sie bewahren Erinnerung, Beziehung und Erzählung – Wissensformen, die sich nicht nur in Zahlen oder Berichten messen lassen, sondern in gelebter Verbindung zur Welt. Es sind andere Arten zu verstehen, was Leben bedeutet, wie alles miteinander verbunden ist – und wie wir als Menschen Teil davon sind. Gerade dieses Wissen, das in vielen modernen Schutzstrategien übersehen wird, ist von unschätzbarem Wert für eine gerenchte und nachhaltige Zukunft.

Viele indigene Gemeinschaften bewegen sich heute zwischen Tradition und Gegenwart, zwischen überliefertem Wissen und neuen Technologien, zwischen altem Erbe und neuen Herausforderungen. Ihre Fähigkeit, beides zu verbinden, macht sie zu wichtigen Akteur:innen für die Zukunft unseres Planeten.

Wie jedes Lebewesen in einem Ökosystem – ob Bestäuberin, Samenspender, Zersetzer oder Schattengeber – hat auch jede menschliche Gemeinschaft ihren Platz, ihre Aufgabe, ihre Stimme. Wenn ein Faden reisst, schwächt das das ganze Geflecht. Und wenn eine Stimme verstummt, geht mit ihr eine ganze Art verloren, die Welt zu sehen – und zu bewahren.

Spur und Stimme: In der Fussspur eines Kindes im feuchten Boden von Pacaya Samiria ruht ein winziger Frosch. Zwei Leben, beide kaum sichtbar. Ein Bild dafür, wie leicht zarte Spuren und Stimmen übersehen, übergangen und vergessen werden. Foto, 2015, aufgenommen in Pacaya Samiria, Iquitos, Peru. (© Mariel Ruiz-Gonzalez)

Was bedeutet "indigen"?

Der Begriff “indigene Völker” bezeichnet Gemeinschaften, die eine tiefe kulturelle, spirituelle und historische Verbundenheit zu bestimmten Gebieten haben – oft lange bevor moderne Staaten oder Grenzen existierten. Viele dieser Gemeinschaften verfügen über eigene Sprachen, soziale Strukturen und mündliche Überlieferungen, die über Generationen weitergegeben wurden.

Indigene Völker sind über Kontinente und Kulturen hinweg ausserordentlich vielfältig. Was sie verbindet, ist nicht eine gemeinsame Tradition, sondern die Erfahrung der tiefen Verwurzelung im Land, aber auch der Widerstand gegen Vertreibung und Auslöschung.

Über indigene Völker zu sprechen, heisst nicht, sie auf ein romantisiertes Bild der Vergangenheit festzuschreiben, sondern Geschichte anzuerkennen. Der Begriff ergibt sich nicht aus einem vermeintlichen Anderssein, sondern aus dem, was ihnen widerfahren ist. Er beschreibt Menschen, deren Identität untrennbar mit ihrem angestammten Land verbunden ist – und die gerade deshalb oft entrechtet, vertrieben oder marginalisiert wurden. Indigene Völker zu benennen, heisst nicht, sie „anders“ zu machen, sondern ein historisches Ungleichgewicht sichtbar zu machen – und den dringenden Bedarf seiner Korrektur.

Diese Anerkennung ist aus vielen Gründen wichtig:

- Rechtlich: Internationale Abkommen wie die UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker sichern Landrechte, Selbstbestimmung und Schutz vor Diskriminierung.

- Strukturell: Der Begriff macht auf bestehende Systeme aufmerksam, die indigene Stimmen weiterhin benachteiligen – von politischer Unterrepräsentation bis hin zu intransparenten Landgeschäften.

- Humanitär: Indigene Gemeinschaften sind überproportional von Armut, Ausgrenzung und Gewalt betroffen. Ihre Anerkennung ist Voraussetzung für gezielten Schutz und gerechte Ressourcenverteilung.

- Ökologisch: Die traditionelle Landpflege indigener Völker gehört zu den wirksamsten Strategien zum Schutz von Biodiversität.

- Kulturell: Der Erhalt indigener Sprachen, Rituale und Wissenssysteme ist ein unverzichtbarer Teil des menschlichen Kulturerbes. Jede verlorene Sprache ist eine verlorene Weltanschauung.

Indigene Stimmen zu würdigen – darunter auch jene aus Regenwaldgebieten – bedeutet nicht, eine statische Vergangenheit zu bewahren. Es bedeutet, eine gerechtere und verbundene Zukunft zu gestalten: getragen von Beziehung, Widerstandskraft und Achtsamkeit. Gerade in Zeiten ökologischer und kultureller Krisen brauchen wir diese Perspektiven mehr denn je. Indigene Stimmen sind Wegweiser und Mahnung zugleich: Die Erde kann nicht gedeihen, wo Beziehung zerbricht.

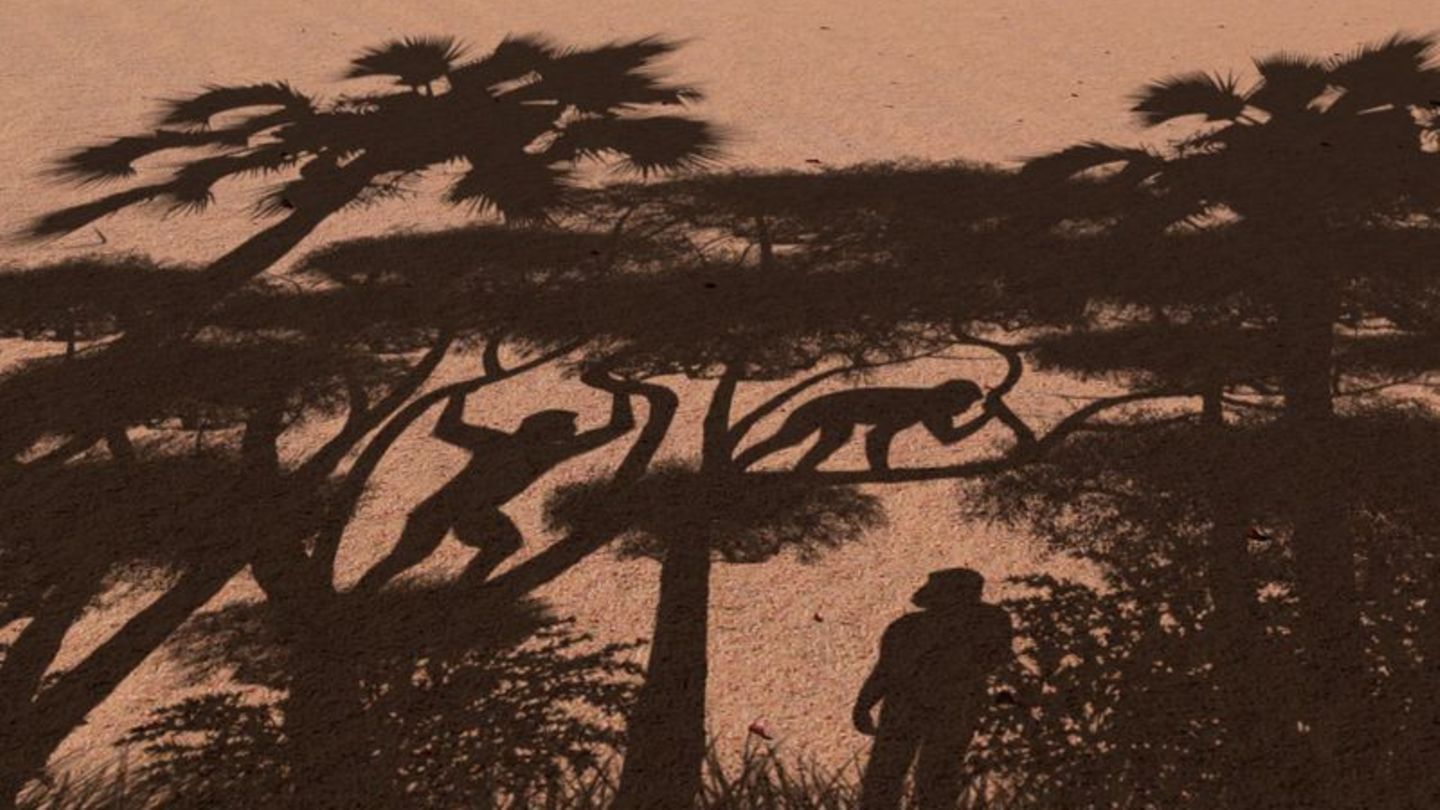

Menschheitsgeschichte: Ursprünge im Blätterdach

Wenn wir über die Anfänge der Menschheit sprechen, denken viele an weite Savannen, an die offene Landschaft Ostafrikas, wo unsere Vorfahren begannen, aufrecht zu gehen. Doch neuere anthropologische und genetische Forschungen zeichnen ein differenzierteres Bild: Sie deuten darauf hin, dass frühe Hominiden sich nicht nur in offenen Graslandschaften entwickelten, sondern auch inmitten dichter tropischer Regenwälder – insbesondere in Zentral- und Westafrika.

Diese Erkenntnis ist weit mehr als eine wissenschaftliche Fussnote. Denn sie stellt die sogenannte „Savannen-Hypothese“ infrage, also die lange gängige Vorstellung, dass unsere kognitiven und sozialen Fähigkeiten vor allem durch das Leben in offenen, überschaubaren Landschaften geprägt wurden. Stattdessen rückt ein neues Modell in den Vordergrund: die Idee eines Landschaftsmosaiks. Demnach bewegten sich frühe Menschen durch sehr unterschiedliche Lebensräume, von Savannen über Flusslandschaften bis hin zu tropischen Regenwäldern.

Gerade der Regenwald, mit seiner vertikalen Komplexität, seinen Geräuschen, Mustern und verborgenen Gefahren, könnte einen prägenden Einfluss gehabt haben. Nicht nur auf unsere Körper, sondern auch auf unsere Sinne, unsere Wachsamkeit und unsere Erinnerungsfähigkeit. Und vielleicht auch auf jene einzigartige menschliche Gabe: Wissen zu bewahren, weiterzugeben und daraus Kultur zu schaffen.

Denn wo Überleben nicht nur körperliche Stärke, sondern kluge Beobachtung, Zusammenarbeit und Erinnerung erfordert, entstehen andere Formen von Intelligenz. Geschichten, Gesänge, Rituale und später auch Schrift wurden zu Mitteln, um Erfahrungen weiterzugeben. So lernten wir nicht nur zu überleben, sondern auch zu erinnern. Und aus Erinnerung wurde Beziehung: zur Umwelt, zur Gemeinschaft, zur Zeit selbst. In diesem Licht erscheint der Regenwald nicht mehr als fremde, exotische Kulisse. Er wird zu einem Ursprung. Zur Wiege unseres Werdens.

Damit sind jene Menschen, die heute im Regenwald leben und ihn hüten, keine Relikte einer vergangenen Welt, sondern Trägerinnen und Träger eines Wissens, das tief in unserer eigenen Geschichte verwurzelt ist. Ihre Art, den Wald zu sehen, sich in ihm zu bewegen, ihn zu verstehen und zu bewahren, ist keine blosse Tradition. Sie ist ein lebendiges Gedächtnis. Ein Ausdruck jener tiefen Verbundenheit mit der Welt, die uns einst alle geprägt hat und die wir vielleicht wiederfinden müssen.

Was bedeutet das für uns heute, in einer Welt, die nach Wegen sucht, mit der Natur wieder in Beziehung zu treten? Vielleicht liegt die Antwort nicht nur in Technologie, sondern in Erinnerung. In dem, was wir vergessen haben. Und in dem, was andere noch immer leben.

Diese Perspektive verändert, wie wir auf Regenwälder blicken. Sie zeigt: Der Wald ist nicht nur ein entfernter Ort auf der Landkarte, sondern Teil dessen, was uns menschlich gemacht hat.

Tropenwälder sind für den Menschen ein Lebensraum, der seine Entwicklung entscheidend geprägt hat. Es ist Zeit, die Bedeutung dieser Wälder für Vergangenheit und Zukunft unserer Spezies anzuerkennen. © Sabine Riffaut, Guillaume Daver, Franck Guy/PALEVOPRIM/CNRS

Stimmen des Waldes: Drei indigene Gemeinschaften im Kurzportrait

Indigene Regenwaldvölker erzählen keine einheitliche Geschichte. Über Kontinente hinweg repräsentieren sie eine aussergewöhnliche Vielfalt an Sprachen, Lebensweisen, Weltanschauungen und Beziehungen zur Natur. Deshalb geben wir in diesem Teil des Blogs drei kurze Einblicke in das Leben und Wirken indigener Gemeinschaften aus unterschiedlichen Regenwaldregionen: aus Afrika, Südamerika und dem Pazifikraum.

Diese Beispiele sind bewusst nicht umfassend oder repräsentativ. Vielmehr möchten wir damit dazu einladen, genauer hinzuschauen. Denn indigenes Wissen ist nicht allgemeingültig, sondern ortsverbunden. Es ist keine abstrakte Idee, sondern gelebte Praxis. Und der Wald wird nicht durch eine Vorstellung geschützt, sondern durch Menschen – mit unterschiedlichen Geschichten, Kämpfen und Visionen.

Gut leben mit dem Wald: Eine Baka-Ethik des Teilens

In den Regenwäldern Kameruns, Gabuns und der Republik Kongo leben die Baka seit Jahrtausenden als halbnomadische Jäger- und Sammler:innen. Ihre Beziehung zum Wald ist kein Symbol, sondern gelebter Alltag – unmittelbar, körperlich und fortlaufend. Sie orientieren sich beim Gehen an Vogelrufen, dem Geruch des Regens und an Erinnerungen, die in Pfaden, Bäumen und Lichtungen eingeschrieben sind. Für die Baka ist der Wald kein Hintergrund, sondern Teil der Familie, Herkunft und Lebensraum zugleich.

Das Wissen der Baka über ihre Umwelt, ihre musikalischen Traditionen und ihre sozialen Strukturen wurden vielfach beschrieben. Besonders auffällig ist dabei ihr Verständnis von Teilen. Teilen bedeutet für sie nicht Geben mit Erwartung, sondern das Weitergeben von dem, was Leben ermöglicht. Was vorhanden ist, soll dorthin gelangen, wo es gebraucht wird.

Dieses Prinzip – na gapà, was „teilen“ bedeutet – gilt nicht nur unter Menschen. Es bezieht Tiere, Geister und zukünftige Generationen mit ein. Der Wald wird als Geschenk von Komba, dem Schöpfer, verstanden – nicht als Besitz, sondern als gemeinsames Erbe. Früchte werden gesammelt, aber nicht gehortet. Wissen wird durch Geschichten und Lieder weitergegeben, nicht exklusiv bewahrt. Selbst Freude wird nicht für sich behalten, sondern geteilt. In dieser Haltung entsteht Gleichgewicht durch achtsames Miteinander.

Die Herausforderungen, denen sich viele Baka heute gegenübersehen, sind vielfältig: Viele haben keine Ausweisdokumente oder rechtliche Anerkennung. Der Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung ist oft eingeschränkt. Immer wieder werden sie im Namen des Naturschutzes von ihrem angestammten Land verdrängt – unter der Vorstellung, Wildnis sei nur dann schützenswert, wenn sie „menschenleer“ ist. Dabei wird übersehen, dass es gerade diese menschlichen Beziehungen waren, die den Wald über Generationen geprägt und erhalten haben.

Doch viele Baka setzen sich für ihr Wissen und ihre Lebensweise ein. In Zusammenarbeit mit NGOs, Forscher:innen und rechtlicher Unterstützung entwickeln manche Gemeinschaften neue Strategien, um ihr Land zu schützen. Sie verbinden ihr traditionelles Wissen mit modernen Werkzeugen – etwa Karten, Medien oder juristischen Mitteln – um ihre Stimme zu stärken und ihre Rechte geltend zu machen.

Was wir daraus lernen können:

Die Baka zeigen, dass Regenwaldschutz mehr ist als das Ziehen von Grenzen oder das Zählen von Bäumen. Ein gesunder Wald ist einer, der geteilt wird.

"Baka" ist der Name eines indigenen Volkes in Zentralafrika. Sie werden oft als "Pygmäen" bezeichnet, ein Begriff, der eine Gruppe von indigenen Völkern mit geringer Körpergrösse zusammenfasst. © Daniel Nelson/WWF

Die Asháninka – Wächter:innen des Amazonas

In den dichten Wäldern von Peru und Brasilien leben die Asháninka, eine der grössten indigenen Bevölkerungsgruppen des Amazonasgebiets. Ihre Territorien erstrecken sich über Tausende von Kilometern entlang der Flüsse Ene, Tambo, Ucayali und Amônia – Regionen mit aussergewöhnlicher biologischer Vielfalt und tiefer kultureller Verwurzelung. Während die meisten Asháninka in Peru leben, existieren zahlreiche Gemeinschaften auch im brasilianischen Bundesstaat Acre. Gemeinsam bilden sie ein weit verzweigtes kulturelles Gefüge, das moderne Landesgrenzen überschreitet.

Trotz der geografischen Streuung wächst der Zusammenhalt. In den vergangenen Jahrzehnten haben Asháninka-Gemeinschaften neue Verbindungen geknüpft – über Flüsse, Sprachen und Landesgrenzen hinweg. Sie kommen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, ihre Rechte zu verteidigen und sich gegen gemeinsame Bedrohungen wie illegalen Holzeinschlag, Rohstoffabbau oder den Bau grosser Staudämme zu organisieren. Unterstützt werden sie von indigenen Organisationen, juristischen Initiativen und einer neuen Generation von Asháninka, die sich zunehmend in nationalen und internationalen Gremien Gehör verschafft.

Zentral für die Lebensweise vieler Asháninka ist das Prinzip Kametsa Asaiki – „gut leben“. Es beschreibt kein blosses Überleben, sondern ein Leben im Gleichgewicht: mit dem Wald, zwischen den Vorfahren und den künftigen Generationen, zwischen Kultur und Natur. Der Wald ist kein Rohstofflager und keine Kulisse, sondern ein lebendiges Geflecht aus Beziehungen. Flüsse gelten als Lehrende, Bäume als Verwandte. Geschichten sind nicht bloss Erzählung, sondern Weitergabe von Wissen. Den Wald zu schützen, heisst daher auch, eine bestimmte Sicht auf die Welt zu bewahren – und eine Art, in ihr zu leben.

Wie viele indigene Völker sehen sich auch die Asháninka mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Historische Vertreibungen und Gewalt wirken bis heute nach. Hinzu kommen aktuelle Bedrohungen wie fortschreitende Abholzung, Quecksilberbelastung durch Goldabbau und kulturelle Entfremdung. Viele Gemeinschaften kämpfen um die Anerkennung ihrer Landrechte, andere verteidigen bereits titulierte Gebiete gegen illegale Eingriffe.

Trotz allem bleiben die Asháninka standhaft. Ob durch juristische Verfahren, lokale Waldpatrouillen, Bildungsprojekte oder länderübergreifende Zusammenkünfte – sie zeigen: Der Schutz ihrer Kultur und der Erhalt des Regenwaldes sind keine getrennten Anliegen. Sie gehören untrennbar zusammen.

Was wir daraus lernen können:

Die Asháninka zeigen uns, dass Umweltschutz nicht mit politischen Abkommen endet. Er entsteht in gelebter Beziehung zum Land, zur Geschichte, zur Gemeinschaft und zueinander. Ihre grenzüberschreitenden Allianzen verbinden Dörfer, Flüsse und Sprachen, ohne Unterschiede zu verwischen. Im Gegenteil: Ihre Vielfalt wird zur Stärke. Denn was sie eint, ist nicht ein gemeinsames Staatsgebiet, sondern eine geteilte Haltung zum Leben im und mit dem Wald.

Die Asháninka gehören zu den grössten indigenen Völkern Südamerikas. Ihre Heimat erstreckt sich von Brasilien bis zu den Anden in Peru. © Moisés Moreira

Die Ryūkyū-Völker – Stimmen der Wälder in einer modernen Nation

Im Süden Japans, fernab der äquatorialen Tropen, liegen die Ryūkyū-Inseln – ein Archipel mit einer reichen kulturellen Geschichte und ökologischen Vielfalt. Hier, inmitten subtropischer Wälder, die einst weite Teile der Inseln bedeckten, leben die Ryūkyū-Völker seit Jahrhunderten in enger Verbindung mit Land und Meer. Auch wenn viele dieser Wälder heute Urbanisierung, Strassenbau und militärischer Infrastruktur weichen mussten, bleibt die Beziehung zur Natur tief im kollektiven Gedächtnis verankert.

Heilige Haine – sogenannte utaki – spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie sind Orte des Gebets und verkörpern eine Weltanschauung, in der Geist, Landschaft und Gemeinschaft untrennbar miteinander verwoben sind. Rituale im Jahreskreis, Ahnenverehrung und die Verbundenheit mit bestimmten Wald- und Küstenorten spiegeln eine Form des Wissens, die nicht allein im Denken, sondern im Erleben wurzelt – selbst dort, wo sie heute im urbanen Raum oder in der Diaspora weiterlebt.

Wie viele indigene Gruppen haben auch die Ryūkyū-Völker schwere Einschnitte erfahren. Sprachverbote, politische Assimilation und militärische Präsenz führten zum Verlust von Landschaften, Sprache und kultureller Autonomie. Heute sind fast alle Ryūkyū-Sprachen vom Aussterben bedroht, und viele heilige Orte sind nicht mehr zugänglich.

Dennoch bleibt die kulturelle Identität lebendig – nicht als starres Erbe, sondern als dynamisches Netzwerk aus Erinnerung, Wiederaneignung und Weitergabe. Junge Ryūkyū engagieren sich in Sprachinitiativen, organisieren Zeremonien, gründen Podcasts und bauen Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. In den Städten, in der Diaspora und auf den Inseln selbst entstehen neue Räume für alte Praktiken.

Diese Verbundenheit mit dem Land macht viele Ryūkyū auch heute zu aktiven Stimmen im Umweltschutz. Selbst dort, wo Wälder gerodet oder heilige Orte überbaut wurden, bleibt die Beziehung zur Landschaft ein Kompass – dafür, wie Natur verstanden, geehrt und verteidigt wird. Aktivist:innen, Kulturbewahrende und Gemeindeleitungen engagieren sich für den Schutz der Biodiversität, gegen zerstörerische Bauprojekte und für eine Umweltpolitik, die nicht nur auf wissenschaftlichen Daten basiert, sondern auf Zugehörigkeit, Achtung und Beziehung.

Was wir daraus lernen können:

Die Geschichte der Ryūkyū erinnert uns daran, dass indigene Identität und ökologische Verbundenheit nicht nur in unberührten Landschaften überleben – sondern auch in Städten, auf Inseln, und in der Diaspora. Sie zeigen, dass es möglich ist, in Verbindung zu bleiben – auch unter Druck, auch im Wandel.

Eine lebendige Beziehung zur Natur ist kein Relikt der Vergangenheit und kein Privileg abgelegener Orte. Auch Menschen, die fern von Regenwäldern oder heiligen Hainen leben, können sich wieder rückverbinden – durch Achtung, Zuhören und die bewusste Entscheidung, Teil dieses „Wir“ zu sein.

Die Ryūkyū-Völker sind mit etwa 2 Millionen Menschen die grösste Minderheit Japans. Sie siedeln im Süden Japans, auf den gesamten Ryūkyū-Inseln sowie in Teilen der Präfektur Kagoshima. Heute kämpfen Vertreter:innen der Ryūkyū-Völker für ihre Anerkennung, nachdem das Königreich Ryūkyū 1879 durch Japan annektiert wurde. © Jenna Kunze – Native News Online

Warum indigene Traditionen heute zählen

Von den Wäldern Kameruns bis zu den Inseln Okinawas zeigen indigene Gemeinschaften, dass Ökologie, Sprache, Erinnerung und Gemeinschaft untrennbar miteinander verwoben sind. Ihre Lebensweisen machen deutlich: Schutz beginnt bei der Beziehung zur Landschaft, zur Sprache, zur Geschichte, zu unseren Mitmenschen und zur Zukunft. Wenn wir verstehen, dass wir nie ganz getrennt waren – dass auch wir Teil der Natur sind – entsteht nicht nur Mitgefühl, sondern Verbundenheit. Und aus Verbundenheit wächst Schutz.

Indigene Traditionen sind keine Überbleibsel einer fernen Vergangenheit – sie sind lebendige Systeme des Wissens und der Beziehung, gewachsen im Dialog mit der Natur über viele Generationen hinweg. Sie gründen auf Beobachtung, Weitergabe, Fürsorge – und verbinden kulturelle Identität mit einem tiefen Verständnis ökologischer Zusammenhänge. Indigene Völker zu würdigen, bedeutet nicht, sie als ferne „Andere“ zu betrachten oder zu romantisieren, sondern zuzuhören. Indigene Völker brauchen echten Respekt, Landrechte, rechtlichen Schutz, politische Mitsprache und Unterstützung in ihrer selbstbestimmten Entwicklung.

In einer Zeit ökologischer Krisen, sozialer Isolation und kultureller Erosion eröffnen diese Perspektiven und das Hinterfragen unsere eigenen Sichtweisen wertvolle Ergänzungen zu wissenschaftlichem und technischem Fortschritt.

Was wir tun können – Ein Aufruf zum Handeln

Als Lernende, Verbündete und Mitbewohner:innen dieses Planeten tragen wir alle Verantwortung, für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen und für mehr Gerechtigkeit und Verbundenheit einzustehen. Es ist Zeit, sich von einem Denken der Kontrolle abzuwenden – hin zu Beziehung und Verbundenheit. Gerade für Menschen, die weit entfernt von Regenwäldern leben, liegt darin ein bedeutsamer Gedanke: Wir müssen nicht vor Ort sein, um verbunden zu sein. Natur ist kein äusserer Ort – sie ist Teil dessen, was wir sind. Wer sich als Teil versteht, handelt mit Verantwortung. Eine bessere Beziehung zur Erde beginnt mit besseren Beziehungen untereinander.

Wir können überall beginnen – und wir können jetzt beginnen:

Was du tun kannst:

- Indigene Perspektiven sichtbar machen: Informiere dich über indigene Gemeinschaften – über ihre Geschichte, ihr heutiges Leben und ihre Anliegen. Teile ihr Wissen, ihre Traditionen, ihre Stimmen und Forderungenin deinem Alltag, in der Schule, im Studium, im Beruf oder Zuhause.

- Naturschutz kritisch hinterfragen: Achte darauf, ob Schutzgebiete unter Ausschluss lokaler Gemeinschaften entstehen – und setze dich für gerechtere, gemeinschaftsbasierte Modelle ein.

- Von indigenem Wissen lernen: Nicht als romantische Idee, sondern als gelebte Praxis. Beziehung zur Natur, Fürsorge, Verantwortung – das sind Haltungen, die überall Bedeutung haben.

Autorin: Mariel Ruiz-Gonzalez, Praktikantin

Weitere Ressourcen und vertiefende Informationen

Videos

ASHÁNINKA: RESISTENCIA EN LA SELVA | REPORTAJE PERÚ, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=1vi0MxMmqYY, aufgerufen am 10.07.2025.

Ruth Buendía, 2014 Goldman Environmental Prize, Peru. https://www.youtube.com/watch?v=EqQ1AEjIMAg, aufgerufen am 10.07.2025.

The Amazon in danger - Indigenous peoples and their struggle for the rainforest | DW Documentary, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=s1WXIwrW3aQ, aufgerufen am 10.07.2025.

The Indigenous People Saving the Amazon, 2020. VICE News. https://www.youtube.com/watch?v=_feYABJgpLQ, aufgerufen am 10.07.2025.

The last nomads of Borneo | DW Documentary, 2021. The last nomads of Borneo | DW Documentary, aufgerufen am 10.07.2025.

Literaturverzeichnis

Abulu Latoya, Gabay Aimee, Lama Hyolmo Sonam, Do Indigenous peoples really conserve 80% of the world’s biodiversity?, 2024. Mongabay.https://news.mongabay.com/2024/09/do-indigenous-peoples-really-conserve-80-of-the-worlds-biodiversity/, aufgerufen am 07.07.2025.

Hossain Kamrul, Indigenous or Ethnic Minority? Ryukyuans in Okinawa and the U.S. Military Bases!, 2024. CEMiPos - Centre for Environmental and Minority Policy Studies. https://cemipos.org/indigenous-or-ethnic-minority-ryukyuans-in-okinawa-and-the-u-s-military-bases/, aufgerufen am 07.07.2025.

Hoyte Simon, 2024. No thanks: How an ideology of sharing, not reciprocating, ensures abundance in the forests of south-eastern Cameroon. British Ecological Society. https://doi.org/10.1002/pan3.10734, aufgerufen am 05.07.2025.

Hoyte Simon, Mangombe Felix, 2025. Cameroon’s Baka people say they are part of the forest: That’s why they look after it. Phys.org. https://phys.org/news/2025-03-cameroon-baka-people-forest.html , aufgerufen am 05.07.2025.

Ngala Killian Chimtom, 2024. Lack of birth certificates puts Cameroon’s Indigenous people on the brink of statelessness. The Associated Press. https://apnews.com/article/cameroon-stateless-birth-certificate-indigenous-e66ac688d68f1c57cabcfd2c0ec788d8 , aufgerufen am 05.07.2025.

2014 Goldman Prize Winner – Meet Ruth Buendia. The Goldman Environmental Prize. https://www.goldmanprize.org/recipient/ruth-buendia/, aufgerufen am 10.07.2025.

The Indigenous World 2024: Japan, 2024. IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs. The Indigenous World 2024: Japan - IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs, aufgerufen am 05.07.2025.

We were told not to go to our forest anymore, Sudcam’s assault on human rights, 2019. Greenpeace Africa. https://www.greenpeace.org/static/planet4-africa-stateless/2019/11/cd29dfdc-englishv7.pdf , aufgerufen am 05.07.2025.