Stell dir einen Wald vor, wie du ihn noch nie gesehen hast: Keine Blumen, keine Vögel. Stattdessen riesige Bäume mit schuppiger Rinde, Farnwedel so gross wie Segel und Libellen, deren Flügelspannweite die einer Krähe übertrifft. Es ist feucht, warm und voller Leben. Doch alles wirkt urzeitlich. Willkommen im Karbon, vor über 300 Millionen Jahren. Damals bedeckten ausgedehnte tropische Regenwälder grosse Teile der Erde. Sie existierten lange bevor es Dinosaurier oder blühende Pflanzen gab.

Diese ursprünglichen Wälder prägten das Klima, veränderten die Zusammensetzung der Atmosphäre und hinterliessen ein Erbe, das wir bis heute kennen: Steinkohle. Doch wie funktionierten diese seltsamen Ökosysteme eigentlich, warum verschwanden sie wieder, und was lässt sich aus ihrem Verschwinden für die Gegenwart ableiten?

Wie entstanden die ersten Regenwälder?

Vor rund 320 Millionen Jahren sah die Erde völlig anders aus. Grosse Landmassen wie Laurussia – das spätere Nordamerika und Europa – lagen damals direkt am Äquator. Dort herrschten tropische Temperaturen und feuchte Bedingungen, die das Wachstum üppiger Pflanzenwelten begünstigten. Durch die Bewegungen der Erdplatten rückten ganze Kontinente näher zusammen und bildeten flache, sumpfige Tiefländer. In diesen Gebieten entwickelten sich die ersten dichten Wälder der Erdgeschichte – eine Art Ur-Regenwald (1).

Giganten mit kurzer Lebensdauer – die Pflanzenwelt des Karbons

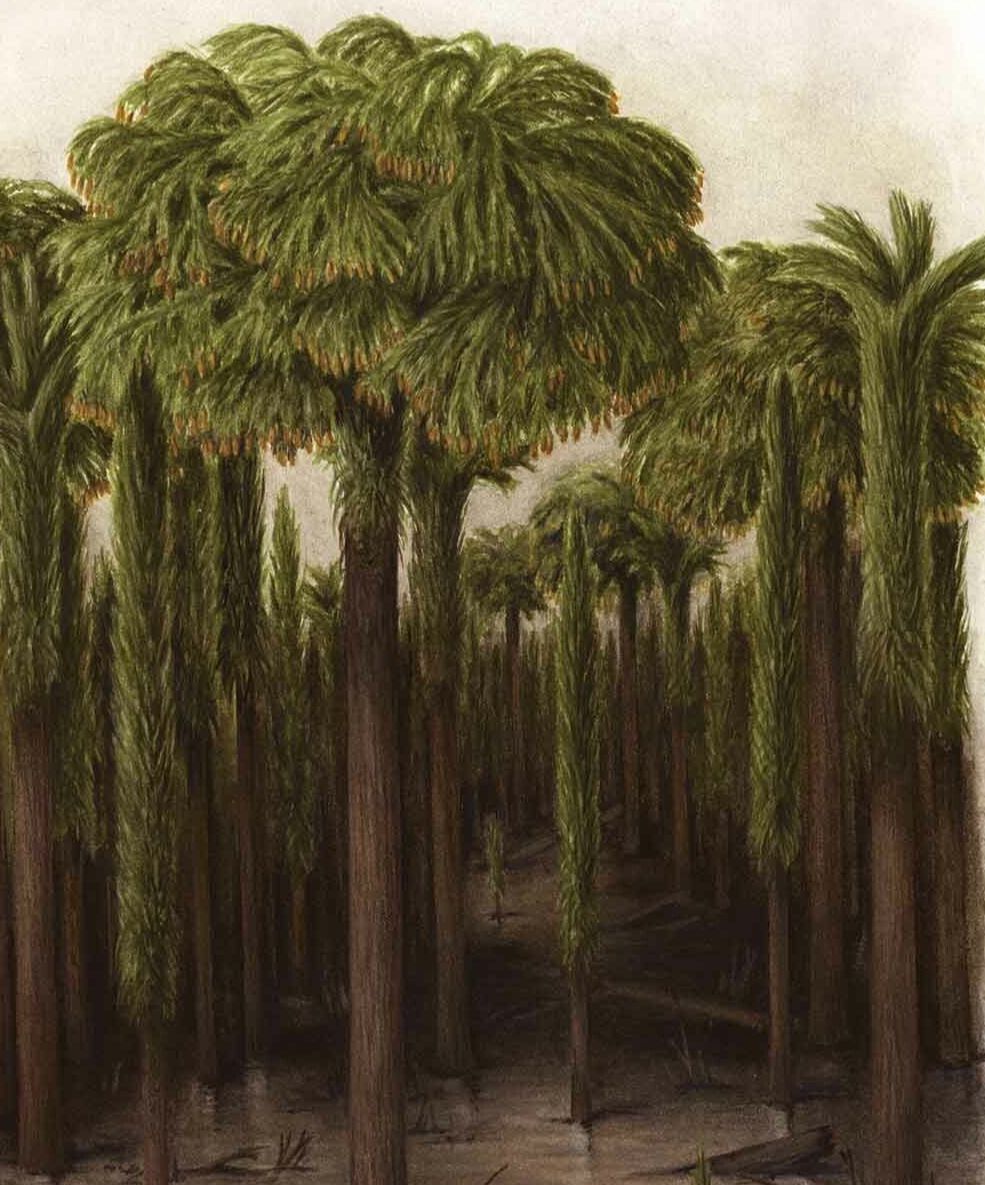

Wer vor 300 Millionen Jahren durch die sumpfigen Regenwälder des Karbon-Zeitalters gewandert wäre, hätte sich plötzlich winzig gefühlt. Riesige baumartige Pflanzen ragten bis zu 40 Meter in die Höhe. Es handelte sich dabei vor allem um sogenannte arboreszente Lycophyten wie Lepidodendron und Sigillaria. Anders als unsere heutigen Bäume bestanden sie nicht aus festem Holz – ihre Stabilität verdankten sie einer robusten Rinde, während das Innere ihres Stamms weich war (2).

Diese Pflanzen lebten schnell und starben jung: Innerhalb weniger Jahrzehnte wuchsen sie in die Höhe, streuten ihre Sporen aus – und fielen dann um, ohne neue Äste oder Jahresringe zu bilden. Besonders bemerkenswert: Sie betrieben Photosynthese nicht nur über ihre Blätter, sondern auch über grosse Teile ihrer Sprossachse (3). So konnten sie viel CO₂ aufnehmen – ein entscheidender Grund, weshalb im Karbon so viele kohlenstoffreiche Ablagerungen entstanden.

Diese Regenwälder waren keine uralten, stabilen Wälder. Vielmehr handelte es sich um dynamische Ökosysteme, die sich immer wieder neu zusammensetzten. Nach Überschwemmungen oder Störungen wuchsen rasch neue Lycophyten in lichtdurchfluteten Lücken empor – und der Kreislauf begann von vorn (2).

Rekonstruktion von arboreszenten Lycophyten aus den paläotropischen Kohlesümpfen Euramerikas im Pennsylvanium (©Annette Townsend).

Wer lebte in den ersten Regenwäldern?

Die tropischen Wälder des Karbon waren nicht nur voller Pflanzenriesen – auch die Tierwelt brachte Erstaunliches hervor. Zwischen meterhohen Bärlappbäumen und Farnen bewegten sich urzeitliche Tiere, die heute fast unwirklich erscheinen.

Einer der auffälligsten Bewohner war Arthropleura, ein riesiges, gliederfüssiges Tier, das mit bis zu 2,5 Metern Länge als grösstes landlebendes wirbelloses Tier der Erdgeschichte gilt. Es war wahrscheinlich ein Pflanzenfresser und durchstreifte den Waldboden auf der Suche nach abgestorbenem Pflanzenmaterial (4).

Auch in der Luft wimmelte es von Riesen: Meganeura monyi, eine Verwandte der heutigen Libellen, erreichte eine Flügelspannweite von über 70 Zentimetern und jagte vermutlich kleinere Insekten über Wasserflächen oder Lichtungen (5).

Dass solche Tiere überhaupt so gross werden konnten, hängt mit der Zusammensetzung der damaligen Atmosphäre zusammen. Im späten Karbon lag der Sauerstoffanteil der Luft bei etwa 30 bis 35 Prozent – deutlich höher als die heutigen 21 Prozent. Da Gliederfüsser wie Insekten und Tausendfüsser Sauerstoff passiv über Tracheen aufnehmen, konnten sie unter diesen Bedingungen deutlich grössere Körper entwickeln, ohne dass ihre Atmung ineffizient wurde (6).

Zu den bahnbrechenden Neuerungen dieser Zeit gehörten auch die ersten Amnioten – Wirbeltiere, die Eier mit schützender Hülle legten und damit nicht mehr auf Wasser zur Fortpflanzung angewiesen waren. Fossilien wie Hylonomus lyelli zeigen, dass diese frühen Reptilien bereits in den Karbonwäldern lebten. Mit ihnen begann eine neue Ära der Wirbeltiere – eine, die schliesslich auch zu Vögeln, Säugetieren und dem Menschen führte (7).

Künstlerische Darstellung eines ausgestorbenen Riesengliedertiers (Arthropleura) aus der Verwandtschaft der heutigen Tausendfüsser (© paleopete).

Eine Welt im Wandel

Die riesigen Wälder des Karbon-Zeitalters veränderten nicht nur die Landschaft, sondern auch die Atmosphäre der Erde. Durch die rasche Aufnahme von Kohlendioxid und die langsame Zersetzung ihrer Biomasse wirkten sie wie gigantische Kohlenstoffsenken. Über Millionen Jahre hinweg wurde ein erheblicher Teil des gebundenen CO₂ dauerhaft im Boden gespeichert – als Torf, später als Kohle. Der Name „Karbon“ (lat. carbo = Kohle) ist daher kein Zufall (2, 8).

Diese Entwicklung hatte globale Folgen: Der CO₂-Gehalt der Atmosphäre sank deutlich, während der Sauerstoffanteil im späten Karbon ungewöhnlich hoch anstieg – zeitweise auf über 30% (9). Das kühlte das Klima ab und trug zur Bildung von Gletschern in südlichen Hochlagen bei. In der Spätphase des Karbon geriet das Klima schliesslich aus dem Gleichgewicht: Mit der Abkühlung trockneten viele Sumpfwälder aus und verschwanden. Damit endete auch die Ära der arboreszenten Lycophyten und machte Platz für neue Pflanzengruppen, die besser an das veränderte Klima angepasst waren (8).

Was wir von den Karbon-Wäldern lernen können

Die Wälder des Karbon-Zeitalters waren ein Wunder der Natur – und zugleich ein Warnsignal. Ihr rasches Wachstum entzog der Atmosphäre so viel CO₂, dass das Klima abkühlte und sie sich selbst die Lebensgrundlage entzogen. Ihr Erfolg wurde ihr Verhängnis.

Heute stehen wir vor einem umgekehrten Szenario: Wir setzen in rasantem Tempo jenen Kohlenstoff wieder frei, den diese Wälder einst gespeichert haben. Doch anders als die Pflanzen der Urzeit haben wir die Möglichkeit zu verstehen, was wir tun – und die Verantwortung, daraus Konsequenzen zu ziehen.

Die Geschichte der Karbon-Wälder zeigt, wie eng das Schicksal von Wald und Klima miteinander verbunden ist. Sie erinnert uns daran, dass auch der Mensch nicht über den Naturgesetzen steht – aber in der Lage ist, aus der Vergangenheit zu lernen.

Autor: Robert Delilkhan, Praktikant

Literaturverzeichnis

(1) Britannica. (n. d.). Carboniferous Period – Environment and Climate. In Encyclopaedia Britannica Online. Abgerufen am 7. August 2025, von https://www.britannica.com/science/Carboniferous-Period

(2) Boyce, C. K., & DiMichele, W. A. (2016). Arborescent lycopsid productivity and lifespan: Constraining the possibilities. Review of Palaeobotany and Palynology, 227, 97–110. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2015.10.007

(3) Phillips, T. L., & DiMichele, W. A. (1992). Comparative ecology and life-history biology of arborescent lycopsids in Late Carboniferous swamps of Euramerica. Annals of the Missouri Botanical Garden, 79(3), 560–588. https://doi.org/10.2307/2399753

(4) Schneider, J. W., & Werneburg, R. (2010). Arthropleura, der größte landlebende Arthropode der Erdgeschichte – neue Funde und neue Ideen. Semana, 25, 41–60. Veröffentlichungen Naturhistorisches Museum Schleusingen.

(5) Nel, A., Prokop, J., Pecharová, M., Engel, M. S., & Garrouste, R. (2018). Palaeozoic giant dragonflies were hawker predators. Scientific Reports, 8, Article 12141. https://doi.org/10.1038/s41598-018-30629-w

(6) Shear, W. A., & Kukalová-Peck, J. (1990). The ecology of Paleozoic terrestrial arthropods: The fossil evidence. Canadian Journal of Zoology, 68(9), 1807–1834. https://doi.org/10.1139/z90-267

(7) Paton, R. L., Smithson, T. R., & Clack, J. A. (1999). An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland. Nature, 398(6727), 508–513. https://doi.org/10.1038/19071

(8) Falcon-Lang, H. J., Nelson, W. J., Heckel, P. H., DiMichele, W. A., & Elrick, S. D. (2018). New insights on the stepwise collapse of the Carboniferous Coal Forests: Evidence from cyclothems and coniferopsid tree-stumps near the Desmoinesian–Missourian boundary in Peoria County, Illinois, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 490, 375–392. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.11.015

(9) Berner, R. A., & Kothavala, Z. (2001). GEOCARB III: A revised model of atmospheric CO₂ over Phanerozoic time. American Journal of Science, 301(2), 182–204. https://doi.org/10.2475/ajs.301.2.182